本書はなぜ売れているのか?

本書は中学・高校の美術教師でありアーティストでもある著者が、中高生に向けて美術鑑賞の仕方を教えるという内容で、出版以来多くの反響を呼んでいます。

中高生向けとはいえ、実際は大人にも非常に実用的なことが書かれていて、特に、展覧会や美術展に行ってもどのように作品を見たら良いか分からない、あるいは作品横の解説文を読んでその作品について分かった気でいる、そんな多くの人から「目から鱗が落ちた」と大絶賛されている本です。

本書は著者が学校現場などで実際に使っている独自の鑑賞法などが多く紹介されていますので、これを基に鑑賞を行えばアートがもっと楽しくなるはずです。

また、本書はただ単に鑑賞法を教えるだけではなく、これからの先行き不透明な世の中を生きていくために不可欠な要素が盛り込まれていますので、ビジネス書としても非常に有効なのです。

本書の結論

では、まず始めに本書のテーマですが、結論から申し上げると次のようになります。

「アート思考を身につけよ」

「アート思考」とは何かというと、著者によれば「自分だけの視点で物事を見つめ、自分なりの答えを導き出す思考法」です。

いきなりテーマが大きすぎると面食らった方もいるかと思いますが、本書で登場するアーティストたちは時代を切り拓く大革命を芸術の分野で成し遂げた人たちであって、そういうアーティストたちの格闘する姿を知ることは、既存の価値観が通用しなくなった現代の我々には大いに参考になると思います。

このアート思考は混沌とする現代において、つまり「前時代のように正解をいかに素早く導き出すかというもの」から「正解のない状況でいかに答えを導き出すか」が強く求められている時代にこそ必要となる考え方なのです。

本書を読み進めていけば「美術ってこんなに楽しかったのか」と美術に対する見方が変わるのはもちろんのこと、アーティストの思考回路を通して物事を新しい目で見る習慣がつくのです。

本書の構成

本書は20世紀に生まれた6つのアート作品を基にアート思考の核心に迫っていく内容となっています。

つまり本書のアート思考とは20世紀以降の激変するアートムーブメントの中で、アートの歴史を動かしたエポックメーキング(新時代を切り拓く偉業を成し遂げること)的な動きに焦点を当て、その思考法から物事に対する見方を学んでいくことにあります。

この場合の「アート」は近代以降に登場する芸術活動を意味し、近代以前のアート(この場合は芸術と呼んだ方が良いのかもしれません)にこのアート思考はあまり当てはまりません。

よくいわれるように「美術鑑賞に知識は必要か?」という問いも、本書では不必要とは言わないまでも、それ以上に自分の目で物事を見て考える視点を強く求めているので、知識はあまり重視されません。

しかし、例えばルネサンス期の美術に知識なしで挑むのはナンセンスだと考える識者もいますので、ここではあくまでも近代以降のアートで有効となる思考法だと覚えておいて欲しい。

なぜ20世紀アートなのか

ではなぜ20世紀アートがそれほど重要なのか。本書でも語られているが、19世紀に美術界を揺るがす大変革が起こったのが原因です。そう、それは「カメラ」の普及です。

近代以前の芸術が目指していたのは「目に映る通りに世界を描く」というものでしたが、カメラの登場によってその役目が完全に奪われてしまったのです。そこでアーティストたちは新しいアートについて深く考えていくことになります。

本書でも語られていますが、アートを植物に例えると、可憐に咲く「花」は表現の「結果」で、それが「作品」ということになります。世界にはいろいろな植物がありますが、それはアーティストが試行錯誤の結果、たどり着いた表現の結晶とも言えます。

しかし、植物は地上に現れる「花」だけではありません。この植物にはタネがありそれはアーティストが抱いた興味や好奇心、疑問だったりします。アートの根元にはこの興味のタネが必要なのです。そしてこのタネからは無数の根が張っていて地中深くに広がっています。本書ではこれを「探究の根」と呼び、それが最も重要だと訴えています。

つまりアートという植物は「表現の花」と「興味のタネ」「探究の根」の3つから成り、目に見える花の部分だけではなく、この地表に現れない探究の根の部分を大切にすることでアート思考が育まれるというのです。そして、この物事を深く追求する探究心こそ現代の我々に必要な思考法であると本書は主張しているのです。

現代アートのガイド本としての役割

本書は現代の我々が持つ美術や芸術に対する認識を見つめ直すことから始まります。

それぞれの章にはエクササイズが設けられていて、読み進めていくと現代の我々がどのような美の認識を持っているのかが分かります。

結論から言うと、現代の我々は美の基準をアップデートできていないのです。近代以降の美術史はその現在我々が持っている美の基準を乗り越えようとしてきた歴史であり、美の基準は一段も二段も先を行っているのです。それに気づかずにいる我々は芸術作品を昔の基準で眺めているので、特に現代アートは無意味だとか難解だという認識が広まっているのです。

なので、現代アートを理解するという意味でも本書は格好のガイド本になっています。本書で近代以降のアートの革命を一つ一つ理解すれば、現代の美術(現代アート)がもっと身近なものになると思います。

レッスン1「すばらしい絵とは?」

第1章のテーマは芸術における「すばらしい」とは何かです。ここではアンリ・マティス「緑のすじのあるマティス夫人の肖像」が題材として選ばれています。

この絵は決してリアルな肖像画とはいえません。実はこの絵は上手や美しさで評価されているのではなく、独自の色彩感覚で表現されているゆえ評価されているのです。

マティスは色彩の画家とも呼ばれ、その原色を多用した豊かな色彩表現が評価のポイントとなります。しかし、前述のように19世期に普及したカメラによって画家はただ単に対象をリアルに描くことをやめ「アートにしかできないこと」を求めて自らの表現の根を伸ばしていったのです。

つまりマティスは「目に映るとおりに描く」ことからアートを解放し「色」をただ「色」として使うという表現法を編み出したのです。

本章のレッスンでも最初に中高生たちは、6つの中から一番すばらしい肖像画を選ぶのですが、みんな一様に陰影がつけられリアルに描かれた絵を選んでいます。

ここでは「すばらしい絵=目に映る通りに描かれたもの」という図式が当てはまっています。しかし、マティスは近代以前の美の基準を超えた美を創造しており、それを前提にマティスの絵と向き合うことで初めてマティスの絵の魅力に気づくのです。

レッスン2「リアルとは何か?」

第2章では「リアル」とは何かを巡って話が進みます。ここで登場するのがパブロ・ピカソの「アビニヨンの娘たち」です。

この絵の登場人物たちは全員関節がひん曲がっており、見た目にも立体感はありません。

著者はそこで直球の質問を投げかけます。「これがリアルに見えますか?」すると生徒たちは口々にこの絵の不自然さを挙げていくのですが、その不自然さこそがこの絵の最大の魅力なのだという。

ピカソは遠近法という西洋美術が長年守ってきた美の基準を打ち破るためにこのような変な絵を描いたといいます。しかし、変とはいってもピカソは確信犯的にこの絵を描いています。

つまりピカソは「1つの視点から見た世界こそがリアル」という遠近法に疑問を持ち「さまざまな視点から見える情景を1つの画面に再構成」するという方法で「アビニヨンの娘たち」を描きました。だからある女性は、顔は正面を向いているのに鼻は真横から描かれていたり、また体の至る所に影が描かれていたりするのです。

ピカソは「多視点でとらえたものを再構成する」という新しい芸術的表現を見出し、美の基準をアップデートしたのです。

レッスン3「アート作品の見方とは?」

第3章は「アート作品の見方」についてです。登場するのはワシリー・カンディンスキーの「コンポジションⅦ」です。

こちらは抽象画というジャンルに属す作品です。抽象画とは具体的なイメージを描かない絵のことで、カンディンスキーの「コンポジションⅦ」は西洋美術史上初の具象物を描かない絵として知られています。

カンディンスキーがこの絵を描くきっかけとなったのがクロード・モネの「積みわら」で、彼は初めてその絵を見たとき、何が描かれているのか分からなかったので困惑したが、何故かその絵に惹きつけられたといいます。

そして独自の探究の結果、色を音に置き換え、リズムを形で表現するという全く新しい表現法を編み出しました。それ故「コンポジションⅦ」は「音楽」のような作品と評価されているのです。

本書ではアート作品の見方を2つ紹介しています。一つは「作品が生まれた背景とのやりとり」です。これは「作者の考え」や「作者の人生」「歴史的背景」「評論家の分析」「美術史における意義」などを中心に作品を見る方法で、美術の教科書などではこの方法で解説されることが多いです。

もう一つの見方は「作品とのやりとり」です。この方法では作者の考えなどは不要で、鑑賞者が作品から受ける印象を重視します。この「作品とのやりとり」は自由なものの見方を推進するので、抽象画のような一見、具体的なものが描かれていない絵でも自由な発想で見ることができるのです。

レッスン4「アートにおける美とは?」

第4章では衝撃の作品が登場します。マルセル・デュシャンの「泉」です。これは既製の男性便器をただ置いただけの作品で、デュシャンがしたことといえば便器に「R・MUTT(R・マット)」とサインし「Fountain(泉)」と名付けたことくらいです。

しかし、この作品は2004年にイギリスで行われた美術専門家の投票で「最も影響を与えた20世紀のアート作品」で堂々の1位を獲得しているのです。

ではなぜこの作品が最も重要な作品なのか?結論からいうと、この作品は「視覚で愛でられる要素」を排して「思考で愛でる」作品へと移行した記念碑的作品だからです。

デュシャンはそれまでの芸術が持っていた「美の基準」や「芸術における制作や技術とは何か」、「視覚的に鑑賞されるべきか」など、それまでの芸術の基準をことごとく壊すことを試み、結果として「目で鑑賞するアート」から「頭で鑑賞するアート」へアートを新しい概念の芸術へと進化させました。

ここまで来ると「アート=美しい」という美の基準がアップデートされていない我々にとっては何がなんだか分からない状態です。しかし、これこそが「20世紀アート」の新しい価値観でもあるのです。

レッスン5「絵そのものとは?」

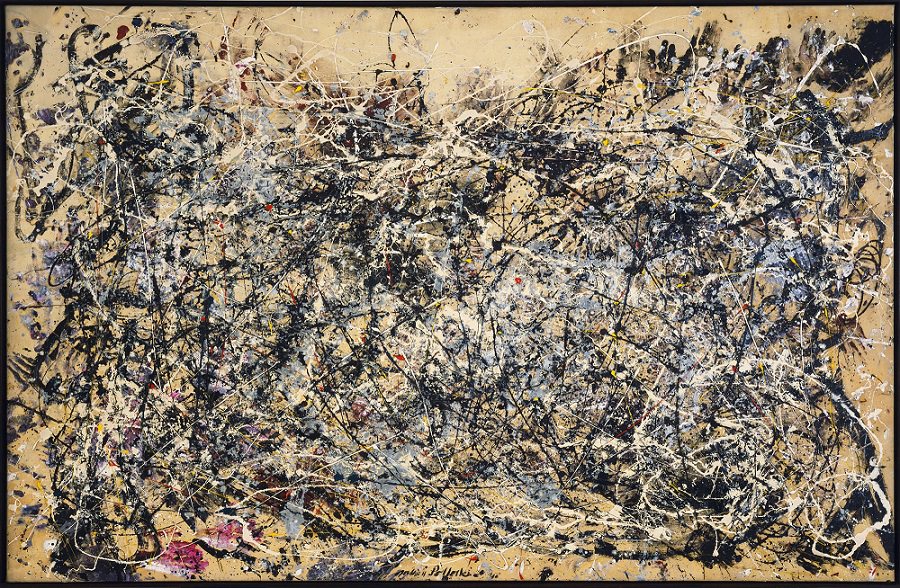

第5章ではさらに衝撃的な作品が登場します。ジャクソン・ポロックの「ナンバー1A」です。

この絵を描く際にポロックはキャンバス生地を床に敷き、絵具を筆や棒などを使ってまき散らすように描いています。このような制作方法はそれまでにない斬新な方法といえます。

しかし、このように描き方が変わっているからこの絵は評価されているのではありません。実は、この絵の革新性は絵画を「絵を通して何かのイメージを喚起させる」という役割から「物質としての絵そのもの」に目を向けさせている点にあります。

それまでの絵が「何かしらのイメージが描かれている」のを前提として成り立っていたのに対して、ポロックの「ナンバー1A」は純粋に絵の具という「ただの物質」をみんなに認識させたことに価値があるのです。

レッスン6「どこまでがアート?」

最終章ではアンディー・ウォーホルの「ブリロ・ボックス」が登場します。

ウォーホルはブリロという食器用洗剤の商品のロゴやパッケージデザインをそっくりそのまま木箱にコピーして作品に仕上げました。

ウォーホルの革新性は、誰もが目にする商品を選んでいることや、制作方法でも「シルクスクリーン」によるコピーを多用している点にあります。

つまり見た目にはオリジナルの商品とウォーホルのコピーされた「ブリロ・ボックス」は同じですし、美術館の中に展示されていればアート作品のように見えても、それが一歩外に出ればオリジナルの商品と区別がつかないということになります。

つまり、ウォーホル芸術の要点は「これがアートであるという確固たる概念」を取っ払い「アート」と「アートでない」ものとの境界を見事に壊したことにあります。

21世紀のアートとは?

このように本書は20世紀以降のアートの変遷を解説していきます。

20世紀は様々なアーティストが新しいアートを作っては壊すというアート基準のアップデートの歴史ともいえます。

「美術(アート)=美しいもの」という近代以前の価値観でアートを鑑賞しようとしていた我々にとっては目から鱗が落ちる経験となるはずです。

そして今まで「なぜこの作品はこんなにも評価されているのか」と疑問に思っていたことが解消されるのではないでしょうか。

アート思考を生み出す鑑賞法とは

本書ではそのような革新的な作品を前にした時に有効な鑑賞法を提示しています。

例えば「アウトプット鑑賞」とは、作品を見て気づいたことや感じたことを声に出したり紙に書いたりして、とにかくアウトプットする方法をいいます。

これによって作品をより深く観察することができます。また、面白い鑑賞法では「ダメ出し鑑賞」などがあります。これは作品のダメなところを挙げていくのですが、そのダメな基準が何度も言うように前近代的な価値観から来ていることなどが分かります。

また、鑑賞の際に2つの問いかけをしてみるのも有効とされます。

一つは「どこからそう思うのか?という主観的に感じた『意見』の根拠となる『事実』を問うもの」もう一つは「作品内の『事実』から主観的に感じた『意見』を問うもの」で、感じた意見に対してその根拠となる事実を、そして逆に発見した事実に対してはそこから得られる感想や意見をアウトプットすると深い鑑賞ができるといいます。

試行錯誤するアートの現場

本書の最後はアート思考らしい問題提起で結ばれています。それはニューヨーク近代美術館(通称MoMA)に所蔵されているコレクションに関するものです。

なんとMoMAには「パックマン」というゲームが所蔵されているのです。正確にはゲームの「コード」が所蔵されていて、ある展示ではこのゲームを実際にプレイできるというのです。

つまり、ゲームがアートになったということです。

つまり、ウォーホルによって「アート」と「非アート」の境界がなくなった現在、アートの基準はそれぞれの個人や組織が自分たちの頭で考えて作り、本当に優れたものを選んでいくということを意味しています。

自分の愛することを見つけよう

そして著者は結びで、スティーブ・ジョブズのものの見方を紹介した上で「自分の愛するもの」を見つけることを力説します。

自分の愛することを見つけ出し、それを追い求め続ければ真のアーティストのように探究の根を伸ばすことができるといいます。

そして、世間でいわれる「常識」や「正解」にとらわれず「自分の内側にある興味」を基に「自分のものの見方」で世界をとらえ「自分なりの探究」を続けてほしいといいます。

それこそが「アート思考」であり、これからの不透明な世の中を生きていく道標となる思考法だといいます。

ぜひ、多くの方に読んでいただきたい良著だと思います。

「自分だけの答え」が見つかる13歳からのアート思考

末永幸歩著(ダイヤモンド社)

あわせて読みたい

【著者】

末永幸歩(すえなが・ゆきほ)

美術教師/東京学芸大学個人研究員/アーティスト

東京都出身。武蔵野美術大学造形学部卒業、東京学芸大学大学院教育学研究科(美術教育)修了。

東京学芸大学個人研究員として美術教育の研究に励む一方、中学・高校の美術教師として教壇に立つ。現在は、東京学芸大学附属国際中等教育学校で教鞭をとっている。

「絵を描く」「ものをつくる」「美術史の知識を得る」といった知識・技術偏重型の美術教育に問題意識を持ち、アートを通して「ものの見方を広げる」ことに力点を置いたユニークな授業を展開。生徒たちからは「美術がこんなに楽しかったなんて!」「物事を考えるための基本がわかる授業」と大きな反響を得ている。

彫金家の曾祖父、七宝焼・彫金家の祖母、イラストレーターの父というアーティスト家系に育ち、幼少期からアートに親しむ。自らもアーティスト活動を行うとともに、内発的な興味・好奇心・疑問から創造的な活動を育む子ども向けのアートワークショップ「ひろば100」も企画・開催している。本書が初の著書となる。(巻末より)

3.jpg)