伊藤若冲は江戸時代中期に活躍した京都の絵師であり、今や展覧会が開かれると長蛇の列ができる超人気絵師でもある。その画風は超人的なまでに対象を捉えるその描写力にあるのだが、単なる写生を超えた超絶的な技法は若冲を「奇想の画家」といわしめる。中でも「動植綵絵」は畢竟の大作とされ、ここではその絵に込められた若冲の想いに迫ってみたい。

動植綵絵とは?

「動植綵絵」は若冲が1757年から約10年の歳月をかけて描いた畢生の大作で、ちょうど隠居して本格的に絵を描き始めた時期と重なる。全30幅からなるこの絵には鶏や鳳凰、昆虫、魚、草花などの動植物が細密に描かれており、若冲の動植物への眼差しには、仏教の思想である「山川草木悉皆成仏」(生きとし生けるもの全てに仏が宿っていること)が表れている。

供養のため「動植綵絵」を寄進。

若冲は「動植綵絵」と「釈迦三尊像」を京都の相国寺に寄進している。両親と弟、そして自身の永代供養を願ってのことだという。その後、相国寺は明治天皇に「動植綵絵」を献納し、そして宮内庁の所管となった。現在は三の丸尚蔵館が所蔵している。

長蛇の列ができる「動植綵絵」の魅力とは?

2016年には若冲生誕300年を記念して、東京都美術館にて「動植綵絵」と「釈迦三尊像」が同時公開さた。展覧会は連日長蛇の列ができたことは記憶に新しいが、東京で初めて全33幅が揃う記念すべき展示となった。それでは「動植綵絵」の代表的な絵を見てみよう。

「老松白鳳図」

鳳凰が松の上で旭日を仰ぎ見る構図。軽やかな足の動きでハート形の尾羽もそれに連動してゆらゆらと揺れている。羽や胴などの緻密で正確無比な線描からは並々ならぬ緊張感が漂っている。黄土と胡粉による裏彩色により光り輝く羽の煌めきが表現されている。

「群鶏図」

鶏の画家の異名を持つ若冲ならではの「群鶏図」である。若冲は若い頃に狩野派や宋元画を学ぶが飽き足らず、独学で写生を始めるのだが、庭に数十羽の鶏を放し飼いにして徹底的な観察を行ったという。その観察が基礎にあるため、鶏のあらゆる瞬間的な動きや仕草が描けるようになったという。

「群鶏図」でも様々な体勢の鶏を克明に描き出している。若冲はただ単に鶏の姿を描くだけでなく、その個体の内面や本質を描き出そうとする「写意」の意識が強かった。それゆえ1羽ずつ鶏が迫真的に迫ってくるのだ。

「池辺群虫図」

蝶やバッタ、カエルやクモなど60種類以上の昆虫たちが自由に飛び跳ねる様が描かれている。蛇とバッタは捕食したりされたりの関係にあるし、カエルとおたまじゃくしは生き物の生命サイクルを想起させる。よく見ると、蝶々とトンボは真上から見た構図だが、カエルは真横からの構図であるなど、視点が一つに定まっていない。しかし、それぞれの動植物をそれぞれが一番美しい形で表現する独自の美意識があり、仏教の「山川草木悉皆成仏」ともリンクする。

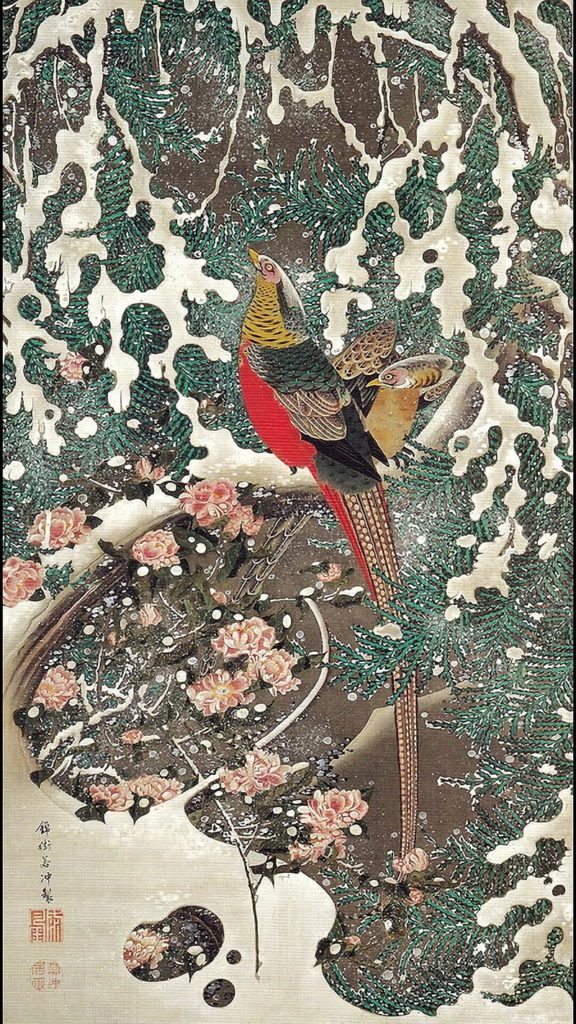

「雪中錦鶏図」

ドロドロとした雪の表現が印象的な「雪中錦鶏図」だが、若冲は表からのみならず裏からも胡粉で彩色を施し、さらに背景を薄墨で描くことで粘性のある濃厚な雪の表現に成功している。若冲は鳥を描く際に裏彩色を多用するのだが、この中国チベットの山奥に生息する錦鶏を描く際にはその裏彩色を行っていない。動植物を描く際の若冲のこだわりが感じられる。

この他にも素晴らしい絵がたくさんあるが、そのどれもが若冲の動植物への温かい眼差しに溢れている。生きとし生けるもの全てに仏性を見ていた若冲だからこそ描けた動植物の生命讃歌ともいえる。

3.jpg)